আল মাহফুজ

১.

ঘটনাটা ঘটল যখন, দলের সবাই রীতিমতো কাঁপতেসে। শীতের চোটে না, প্রবল আতঙ্কে কাঁপতেসে। মাঝরাত্তিরে অজপাড়াগাঁয়ে আমাদের গাড়ির সামনে কুয়াশার ভেলা এমনভাবে দোল খাইতেসে যে, মনে হইতেসে আকাশের মেঘ মাটিতে নাইমা গড়াগড়ি যাইতেসে! গাড়ি থাইমা রইসে অনেকক্ষণ। নট নড়ন-চড়ন। মাইক্রোবাসের পুরু কাচের জানলাগুলো কুয়াশায় ঢাকা। আমরা জানলা দিয়া কিছুই দেখতে পাইতেসি না। চারিদিকে শুধু কুয়াশা আর কুয়াশা। ‘দ্য মিস্ট’ বইয়ের মতো কি পুরা জেলাটাই এখন কুয়াশার চাদরে আবৃত? নাকি বিশালাকার কোনো অদ্ভুত প্রাণী শিকার হিসাবে শুধু আমাদের কয়জনরেই বাইছা লইসে? গভীর ভাবনার বিষয়।

আমরা মানে হইল গিয়া লেখকের দল। দলের নাম ‘প্যাপিরাস’। ‘পেপার’ শব্দটার উৎপত্তি এইখান থেইকা হইসে কিনা, জানা নাই। তবে এইটা জানি, প্যাপিরাসের সদস্য হইতে গেলে আপনার শুধু লেখালেখিটা জানতে হবে। পরিসর, সময়কাল বা মাধ্যম কোনো ব্যাপার না। আপনি ল্যাখেন কিনা, সেইটাই আসল কথা। আমাদের দলে উপন্যাস লেখক য্যামন আছে, আছে কলাম বা প্রবন্ধ লেখকও। গানের লিরিক লেখে কিংবা নাটকের স্ক্রিপ্ট, এমনও দুয়েকজন আছে। আছে দলিল লেখক। সারোগেট মাদারের মতো একজন রাইটারও আছে– ‘কপিরাইটার’। আছে গাইড বইয়ের লেখক। ‘অঁতর সিনেমা’ বানান এইরকম এক ভদ্রলোক মাঝেমাঝে আমাদের দলে ভেড়েন বটে, তবে তারে আমরা লেখক বইলা স্বীকার করি না। তুই ব্যাটা সিনেমা করোস, তুই লেখকের ভং ধরস ক্যান? তবে আমাদের দলপতি এই রকমের ফিল্মমেকাররে লেখক হিসাবে মাইনা লইসেন। তাই আমরা খুব বেশি গাঁইগুঁই করি না। আর জানেনই তো, অঁতরের অর্থ লেখক-ই হয়।

একমাত্র আমিই দলের মধ্যে হরর লেখক। না না, যা ভাবতেসেন, ঘটনা সেইটা না। ভয়ঙ্কর টাইপ হরর গল্প লিখি বইলা আমারে হরর লেখক বইলা ডাকা হয় না। বরং আমার লেখা পাঠ করা পাঠকের জন্য এতোটাই ‘হরিবল’ হয় যে, নিজেদের পরিমণ্ডলে তারা আমারে ‘হরর লেখক’ বইলা টিপ্পনী কাটে। যাই হোক, ঘটনাটায় ফিরা আসি। গাড়ি তখনও কুয়াশার মাঝখানে আটকা রইসে। কোন্ দিকে যাবে, ড্রাইভার ঠাওর করতে পারতেসে না। গাড়ি ভরা লোকজনের কাঁপুনি আরও বাড়তেসে। আমি গাড়ির মাঝখানের সিটে বইসা প্রায় সবার গলার ভয়ার্ত সাউন্ড শুনতে পাইতেসি। সলিল সমাধির মতো আজ এইখানে আমাদের ‘বাহন সমাধি’ হয় কিনা, সেই আশঙ্কাও চিকন স্বরে কেউ কেউ করতেসে। এতোদিন আমারে ‘হরর লেখক’ ডাইকা অন্যরা মজা নিসে, আজ সত্যি সত্যি তারা হরর ঘটনার সম্মুখীন হইতেসে! ভাবতেই ভয়ের মধ্যে কিছুটা বাস্টার কীটনের ফিল পাওয়া যাইতেসে। এইটারে কি ‘পোয়েটিক জাস্টিস’ বলা যায়?

সত্যিকার হরর গল্প লেখার ভালোই রসদ পাওয়া গেল বইলা আমার মন যে কিঞ্চিত প্রফুল্ল, সেইটা না বললে পাঠকরে ঠকানো হবে। আমি আবার পাঠকদের ঠকাইতে চাই না। “এইবার হরর গল্প কারে কয়, কয় প্রকার, প্যাপিরাস পার্টিরে অক্ষরে অক্ষরে বুঝায়া দেয়া হবে”– এমন সিনা টান করা ভাবনা যখন ভাবতেসি, ঠিক সেই সময়ে বাম পাশের কুয়াশায় ভেজা জানলার সাথে মিশে থাকতে দ্যাখা গেল একটা মুখ। বরফে ঘেরা লাশের মতো সাদা বিবর্ণ মুখ। আকারে বড়। আমি আকার দেইখা আঁতকায়া উঠলাম। হাঁকাইলাম— “নয়ন দা, আজিজুল হক!”

২.

নয়ন দা হইল আমাদের দলপতি। বাংলাদেশের গিটার মায়েস্ত্রো ‘নয়ন মুন্সী’র নামে তার নাম রাখা হইসিল। গল্পটা আমাদের কমবেশি জানা। তাই কোনোদিন প্রশ্ন তুলি নাই, ক্যান সে গিটার বাদ দিয়া হাতে ঝর্ণা কলম উঠাইয়া লইল! নয়ন দা গাড়ির লাইটের আবছা আলোতে ‘অনিমন্ত্রিত অতিথি’র মস্ত বড় মস্তক দেখতে পাইল। আমরা ভাবলাম, বেচারা হয়তো ভুত দ্যাখার মতো আঁতকায়া উঠবে। কিন্তু ঘটনা ঘটল ঠিক উল্টা। সে তারে দেইখা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর পাশের হাতল ঘুরাইয়া সে তার জানলার গ্লাস অর্ধেক নামায়া দিল আর তখনই কুয়াশা মাখা ঠাণ্ডা বাতাস ভুতের মতো হুড়মুড়াইয়া গাড়ির ভেতরে ঢুইকা পড়ল। নয়ন দার এহেন কাণ্ড দেইখা আমরা তব্দা খায়া গেলাম। আমাদের সুকুমার রায়ের বেশ কিছু ছড়া মনে পড়ল। হ য ব র ল গল্পের কথাও মনে পড়ল (‘হ য ব র ল’ কি গল্প ছিল? নাকি ননসেন্স রচনা? ধুর! এখন এইসব অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা মাথায় আসতেসে ক্যান?)। আমরা সুকুমার ছড়া থেইকা খানিকটা পেছনে সরার চেষ্টা করলাম। আর ঐ ব্যর্থ চেষ্টার মাঝেই আমাদের সহসা মনে পড়ল– আজিজুল হক হইলেন নয়ন দার অতি প্রিয় লেখক!

গত্যন্তর না দেইখা ‘অনাহুত পরিস্থিতি মাইনা লওয়াই বরং ভালো’– এই চিন্তার স্কুলে আমি বইসা পড়লাম। আমার ডান পাশে আছে একজন সিরিয়াস গোছের প্রবন্ধ লেখক, যিনি খটমট ভাষায় পত্রিকায় জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লেখে। তার নাম শুনলে এতো ভয়ার্ত পরিবেশের মধ্যেও আপনার মখে হাসি চাইপা রাখা অসম্ভব হইতে পারে। ভদ্রলোকের আসল নাম ‘ডালিম খা’ (খ’র ওপর চন্দ্রবিন্দু নাই), কিন্তু প্রবন্ধ লেখে ছদ্মনামে। এই অবেলায় আজিজুল হকরে দেইখা তার জানেও পানি নাই। আমার বাম পাশে দলপতি নয়ন দা। নয়ন দার পাশে আজিজুল হকের অর্ধ মুখ। অর্ধ মুখ ক্যান বলতেসি? কারণ, গাড়ির জানলার পুরু গ্লাস পুরাপুরি নামানো যায় না। নয়ন দা অনেক কৌশিশ করসে পুরোটা নামাইতে, কিন্তু সে সফল হয় নাই। প্রিয় লেখক বইলা কথা! মাইক্রোবাসের হাফ খোলা জানলার ভেতর দিয়া ঘাড় বাকা কইরা হাফ মাথা গুইজা দিসে স্বয়ং আজিজুল হক! এমনিতেই তার মাথা বিশালাকৃতির। এইভাবে দেখতে তারে আরও ভয়ানক লাগতেসে। এইটা কি অরিজিনাল লেখক সাহেব? নাকি এলাকার কোন বান্দর পোলা আজিজুল হক সাইজা রাত বিরাতে আমগো ভয় দ্যাখাইতেসে? সত্যিকার আজিজুল হকের তো এই ধরায় থাকার কথা না! এই অজপাড়াগাঁয়ে সে কী করতেসে? তার থাকার কথা তো স্বর্গলোকে!

সময়টা মাঝরাত্তির অর্থাৎ রাত দুইটা কি তিনটা বাজে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। গ্রামের সরু পথ। কোনো মানুষ নাই, কাক পক্ষীও নাই। ফোনে ইন্টারনেট নাই। আমাদের মাইক্রোবাসের চতুর্দিকে নৌকোর পালের মতো ঘন কুয়াশার পর্দা। আমাদের মধ্যে কেউ এইখানকার বাসিন্দা না। কেউ এই এলাকার রাস্তাঘাট চেনে না। কুয়াশার আক্রমণ থেইকা কখন পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, কেউ ঠাওর করতে পারতেসে না। ভয়ে গাড়ি থেইকা নামা যাইতেসে না। এহেন অবস্থায় আজিজুল হকের ‘অর্ধ মুখ অবতরণ’! বুক টান রাইখা, পিঠ সোজা কইরা আমি বইসা আছি। তাকায়া আছি সামনের দিকে, মনের ভিত্রে ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে..’ গান বাজতেসে। আমার ভাবখানা এমন, অতিপ্রাকৃত কিছুই ঘটতেসে না। বাজারের ব্যাগের মতো সবকিছু ঠিকঠাক আছে। এমন অবস্থায় তাদের মধ্যকার কথোপকথনের কিয়দাংশ কানে ঢুকল।

নয়ন দা: “গুরু, আমরা যা দেখছি, সত্য দেখছি তো?”

হক সাহেব প্রশ্নের টোপে প্রশ্ন ফেললেন– “চোখ দিয়ে তুমি সবকিছু দেখেও নিজ চোখকে কখনও দেখতে পাও?” কথাটা আজিজুল হক কইলেন, নাকি পাঁচশ’ বছর আগের সন্ত কবীর, আমি কনফিউশনে পইড়া গেলাম।

আমতা আমতা করলেও নয়ন দা মোটেও ছাড়বার পাত্র না– “যথার্থ বলেছেন। কিন্তু গুরু, আয়নায় তো শেষমেশ নিজের চোখকেও দেখা যায়! তাই না?”

হক সাহেবের প্রত্যুত্তর– “বলো তো বাছা, পারসিভ করা বস্তুর একজিস্টেন্স কি প্রত্যক্ষণ হওয়ার ওপর নির্ভর করে?”

কিরে বাবা! মাথা আউলায়া যাওয়ার দশা! আবারও তব্দা খাইতে হইল। এ তো দেখি বিদগ্ধ সব মেটাফিজিক্যাল ডিসকাশন! মনে প্রশ্ন উকি দিল– আমি কি স্বপ্ন দেখতেসি? নিজের গায়ে চিমটি কাইটা দেখলাম, ব্যথা পাই। মানে স্বপ্ন না। তাইলে? এই ঘটনা কি আমার সাবকনশাস মাইন্ডের কোন স্ফুরণ? আমি কি এই মুহূর্তে রিয়ালিটিতে একজিস্ট করি? নাকি পুরোটাই অবভাসের ছল?

এই চিন্তার চক্রে ঘুরপাক খাইতে খাইতে ডুইবা যাওয়া নিউরন নৌকা যখন খড়কুটার সাড়া প্রায় পায় পায় অবস্থা, ঠিক তখনই গাড়ির হেডলাইটের আলো আর কুয়াশার ভেলা ভেদ কইরা আমরা একটা ছায়ার আগমন দেখতে পাইলাম। সারা শরীরে পালক পরা এক কালো বালক আইসা অদ্ভুত স্বরে বলল— “এই যে ভাই, শুনছেন!”

৩.

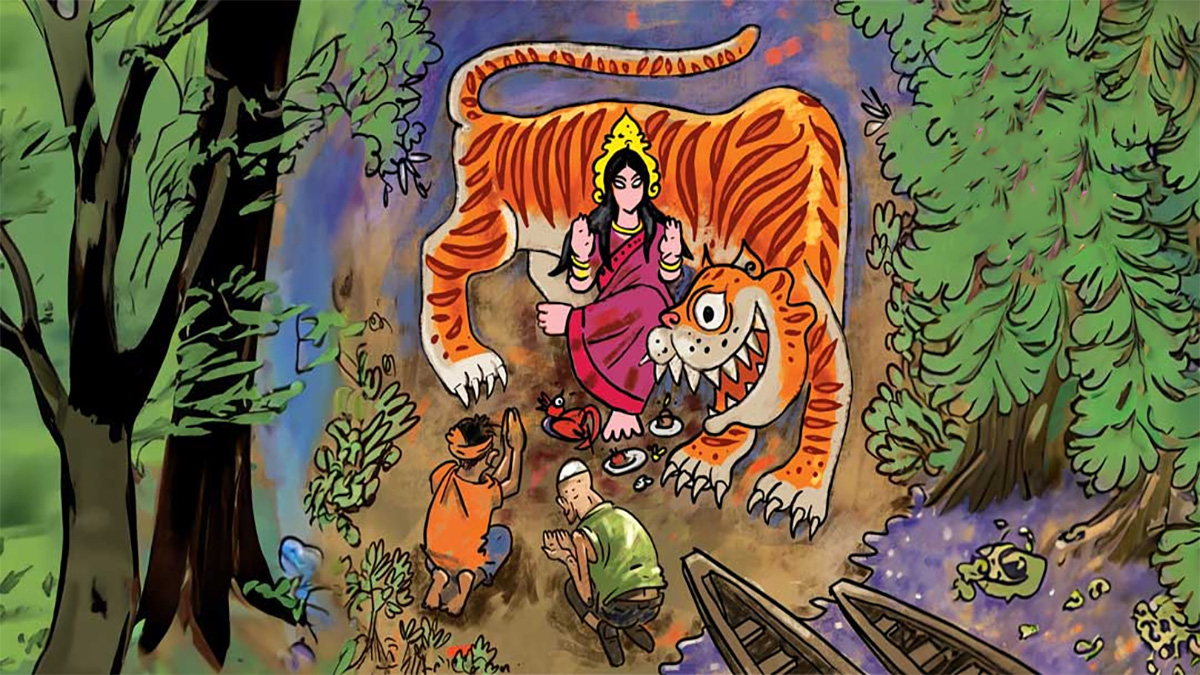

নয়ন দা আর হক সাহেবের ‘মেটাফিজিক্যাল ডিসকাশন’ বাদ দিয়া আমি বালকটার দিকে মনোযোগ দিলাম। মুখটা নিস্পাপের মতো। চুলগুলো কপালের ওপর বিছানো। গায়ের রঙ কালো। শরীরে কোনো কাপড় নাই। শরীরটা নানা রকম পালকে আবৃত। আমাদের গাড়ির কাছে আইসা সে সুধাইল– “এই যে ভাই, শুনছেন?”। গলার স্বর অদ্ভুত ঠেকল। কাঁপা কাঁপা। প্রচণ্ড শীতের কারণে তার এইরকম কণ্ঠ, নাকি সত্যি সত্যি সে নিশীথের ভুত, বোঝা গেল না। আমি অতি সন্তর্পণে তার নাম জিগাইলাম। কইল, ‘পীরেন স্নাল’। নামটা শুইনা আজিজুল হক কিঞ্চিত ঘাড় ঘোরাইয়া তারে দ্যাখার চেষ্টা করলেন। এইরকম নাম আমি ইহজনমে কখনও শুনি নাই। পরিচিত কোনো লেখকের এমন নাম আছে কিনা, সেইটাও মনে করতে পারলাম না। তবে তার নাম শুইনা আচমকা আমার ‘বনবিবি’র কথা মনে পড়ল। বনবিবির নাম পিরানি। পিরানি থেইকা পীরেন হইসে নাকি? বনবিবির কথা ভাইবা আমি পুরোদমে শীতল হয়ে গেলাম। আতঙ্কের চোরাস্রোতে নীল হয়ে গেল এনালজির কক্ষপথ।

ঘুটঘুটে মাঝরাত্তিরে অন্ধকার কোনো এক গ্রামের সরু পথে আমাদের গাড়ি আটকা পড়সে। আকাশের মেঘ মাটিতে নাইমা আসার মতো কুয়াশা চতুর্দিকে। কুয়াশা না সরলে ড্রাইভার গাড়ি আগাইতে পারবে না। দলপতি নয়ন দা আজিজুল হকরে পাইয়া তার সাথে মহাদরকারি আলাপে মত্ত। পাশে বসা সিরিয়াস লেখক ডালিম খা ‘ইয়া নফসি, ইয়া নফসি’ বিড়বিড় করতেসে। আমাদের আতঙ্ক এতোক্ষণ ছিল একজনরে লইয়া। এখন উইড়া আইসা জুইড়া বসল আরেকজন। সুতরাং গাড়ির ভেতরে বসা প্যাপিরাস গোষ্ঠীর কেউ কেউ দোয়া ইউনুস পড়তেসে। আমার মতো কেউ কেউ মনে মনে ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ’ জপতেসে।

আগেই বলা হইসে, সারোগেট মাদারের মতো একজন ‘কপিরাইটার’ আছে আমাদের দলে। আমরা ধারণা করি, তার হৃদয়টা প্রগাঢ় মমতায় ভরা। সাহসটাও একটু বেশি। যার সুবাদে এতো টেরিবল সিচুয়েশনে থাকার পরেও সে কয়েকবার ঝেড়ে কাশতে পারল। আমরা ভয় পাওয়ার বদলে তার দিকে যারপরনাই হতবাক ভঙ্গিতে তাকায়া থাকলাম। কোনোমতেই সমীকরণ মিলাইতে পারলাম না, এইরকম গা শিউরে ওঠা পরিস্থিতির মাঝেও একজন রাইটার কীভাবে ঝেড়ে কাশতে পারে! তাও আবার মুখে মাস্ক থাকা অবস্থায়! সে এইসব পাত্তা না দিয়া খানিক ঝুইকা পীরেন স্নালের পালক পরা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করল। প্রশ্নের ধরণটা হইল গিয়া মায়ের মতো মোলায়েম। সেই কারণেই কিনা জানি না, পালক পরা বালক পীরেন সত্যটা এড়াইতে পারল না। সে জানাইল– “আমরা মান্দি জাতি। এই শালবন আমাদের গ্রাম। বনের গাছপালা, তরুলতা, পশুপাখি সবাই আমাদের বন্ধু।” আমরা শালবনের কথা শুইনা পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

কথাটা শোনামাত্র লেখক আজিজুলেরও যেন পিলে চমকে গেল। তার আধেক মাথা ছিল মাইক্রোবাসের অর্ধ খোলা জানলার ভেতর। পীরেন স্নালের কথাটা শুইনা তিনি তার মাথা জানলার ভেতর থেইকা বাইর করলেন। গাড়ির বাইরে সটান হয়ে দাঁড়ায়া পড়লেন। কুয়াশায় আর্দ্র কনকনে বাতাস কিছুটা জায়গা পাইয়া যেন ঝড়ের বেগে গাড়িতে ঢুইকা পড়ল। আমরা কাইপা উঠলাম। হক সাহেব বাইরে দাঁড়ায়া পীরেন স্নালের দিকে অপলক তাকায়া রইলেন। তারপর আমাদের উদ্দেশ করে বলতে থাকলেন– “আহা.. নিজের ভিটেমাটি ছাড়ার কষ্ট তারা কখনও অনুভব করতে পারবে না, যারা এর মধ্য দিয়ে যায়নি। যে ভুক্তভোগী, একমাত্র সেই জানে ভিটেমাটি ছাড়ার নিদারুণ বেদনা।”

আমরা হক সাহেবরে শুনতেসি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়তেসি। একইসাথে দেখতে পাইতেসি, পীরেন মাটিতে পইড়া থাকা একটা গাছের ডাল সযতনে হাতে উঠায়া নিল। আজিজুল হক বইলা চলেন– “টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে একসময় ছিল মধুপুর গড়। মধুপুর গড় ছিল শালবনে আচ্ছাদিত। এই শালবনে হাজার বছর ধরে মান্দি, কোচ, বর্মণ জাতিসত্তার বসবাস। শালবন মান্দি জাতির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র জায়গা। এই বনের যতো গাছপালা ও পশুপাখি, তাদের সাথে মান্দিদের অকৃত্রিম সখ্য। নিজস্ব রীতিনীতিতে তারা বনের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে আসছিল। বনের সামান্যতম ক্ষতি করাকে তারা কিন্তু দূষণীয় জ্ঞান মনে করতো। যখন বন বিভাগ ‘ইকো পার্ক’ বানানোর জন্য পবিত্র এই ভূমির ওপর দেয়াল তোলে, তারা মেনে নিতে পারেনি। কোনোমতেই তারা শেকড় ছিঁড়তে রাজি ছিল না, গৃহহারা হতেও না। ফলস্বরূপ, সব জাতিগোষ্ঠী একযোগে আন্দোলনে নামে। পীরেন স্নাল ছিল সেই আন্দোলনের নেতা। আন্দোলন তীব্র হয়। ২০০৪ সালের ৩ জানুয়ারিতে বনরক্ষীদের ছোড়া গুলিতে মারা যায় পীরেন।”

বরেণ্য লেখক আজিজুল হকের কথা শুইনা আরেকবার কাইপা ওঠা থেকে আমরা নিজেদের নিবৃত্ত করতে পারলাম না!

৪.

হাতঘড়িতে দেখলাম, আজকের দিনটাও ঠিক ৩ জানুয়ারি। পীরেন স্নালের মৃত্যুবার্ষিকী। তারে দেখলাম, হাতে থাকা গাছের ডাল কবরের মতো দেখতে একটা জায়গায় পুইতা রাখল। নিজের গা থেইকা রক্তিম জবার মতো একটা পালক খুইলা সেইটাও পুইতা দিল মাটিতে। সেই পালক হয়তো কোনো ফিনিক্স পাখির, হয়তো ডানা ভাঙ্গা কোনো শালিকের। সেই ভাঙ্গা ডাল হয়তো কোনো বটবৃক্ষের অথবা অশ্বত্থ মহীরুহের। তারে উইঠা দাঁড়াইতে দ্যাখা গেল। এই মুহূর্তে মনে হইতেসে, সে নিছক কোনো বালক না; সে সাক্ষাৎ বনবিবি! বন রক্ষার কাণ্ডারি। আমাদের গাড়ির চারপাশে স্লো মোশনে বনবিবির মতো হাঁটতে লাগল। এখন আমার মনে তার জন্য আর কোনো ভয় কাজ করতেসে না। বরং আমার চোখ দিয়া অপলকে জল গড়ায়া পড়ল। খেয়াল করলাম, যে জায়গাটায় আমরা আটকা পড়সি, সেইটা আদতে মধুপুর গড় (আমরা টাঙ্গাইলেই আইসিলাম)। পীরেন স্নালের আবাসভূমি। এইখানে শালবনে বন রক্ষার আন্দোলন করতে গিয়া তার জান নেয়া হইসিল। দূরে শালের সারি আমের কুড়ির মতো সদ্য ফুইটা উঠল যেন।

হঠাৎ এই মাঝরাত্তিরে মুহূর্তের মধ্যে আশপাশ থেইকা ছুইটা আসতে থাকল পালকে আবৃত নানা কিসিমের মানুষ। কোথা থেইকা এই মানুষগুলো আসতেসে, আমাদের ধারণা নাই। তাদের সঙ্গে চিঁ চিঁ ডাক পাইরা ছুইটা আসতেসে মুখপোড়া হনুমান, লালমুখো বানর, মায়া হরিণ, বুনো শুকর। উইড়া আসতেসে মাছরাঙা, খয়ড়া পেঁচা, বনমোরগ। শাল বা গজারি বৃক্ষ সবাইরে স্বাগত জানাইতেসে বইলা প্রতীয়মান হইল। এতোক্ষণে বুঝি আমাদের গাড়ির ড্রাইভারের হুঁশ ফিরল। কুয়াশা কাইটা গেসে বুঝতে সম্ভবত কিছুটা দেরি হইসে। তার ‘স্টিয়ারিং এফোর্ট’ দেইখা বোঝা যাইতেসে, প্রাণ হাতে নিয়া গাড়ি চালাইতেসে সে। এইসব অতিপ্রাকৃত ঘটনা থেইকা যেকোনোভাবে পালাইতে পারাটাই বুঝি এই মুহূর্তে তার কাছে সবচাইতে ইম্পরট্যান্ট কাজ।

কুয়াশাহীন সরু পথে হেডলাইটের আলোতে প্যাপিরাসের গাড়ি ছুটে চলে। দলপতি নয়ন দার মুখে কোনো কথা নেই। ডালিম খা, কপিরাইটারদের মুখেও কুলুপ আঁটা। ‘অঁতর সিনেমা’ বানায় যেই ভদ্রলোক, সেও নির্বাক বসে আছে। গাড়ির ভেতরে একটা নিস্পন্দ গুমোট পরিবেশ। সবাই যে যার মতো করে সামনে তাকিয়ে। আমিই শুধু একটা বার ঘাড় ঘুরাই, পেছন ফিরে তাকাই। গাড়ি শো শো করে সামনে ছোটে। আর মানুষগুলো-প্রাণীগুলো দূর থেকে দূরে ক্রমশ মিলিয়ে যায়। আমার বুঝতে বাকি থাকে না, পালক পরা মানুষগুলোর ভেতর লেখক আজিজুল হক একা কেন দাঁড়িয়ে থাকেন? ‘বনবিবির পাঁচালি’তে দুখের মা দুখেকে বলেছিল– “বনে আমার মতো তোর আরেক মা আছে। কোনো বিপদে পড়লে তাকে ডাকবি।” মনে পড়ে যায়, বনবাসীদের নিয়ে কৈশোরে করা হাসি তামাশার কথা। আমার বুঝতে বাকি থাকে না, আতঙ্কে ঘেরা এই পরিস্থিতি থেকে আমরা ফিরতে পারছি হক সাহেব আর পীরেন স্নালের সুবাদে। আমার বুঝতে বাকি থাকে না, জাতিগত বড়াই বা ফাঁপা বুলি দ্বারা মহাকালে মানুষের স্থান নির্ণীত হয় না। আমি জীবনে প্রথমবারের মতো এথনোসেন্ট্রিক চেতনা থেকে সরে আসি।

ঘাড় ঘুরিয়ে এখনও তাকিয়ে আছি পেছন দিকে। আমার দুচোখ থেকে টপটপ করে অশ্রুফোটা পড়ছে আর গাড়ির শিথান ভিজে যাচ্ছে। ‘পারসিভ করা বস্তুর অস্তিত্ব কি প্রত্যক্ষণ হওয়ার উপর নির্ভর করে?’– আজিজুল হকের এই প্রশ্নটা বুকে তোলপাড় তোলে। আমার মনে পড়ে দার্শনিক প্লেটোকে, যিনি অবভাস প্রসঙ্গে ‘গুহার রূপক’ তত্ত্ব দিয়েছিলেন। গাড়ি শো শো করে সামনে ছোটে। মানুষগুলো দূর থেকে দূরে ক্রমশ মিলিয়ে যায়। গলা ধরে আসে আরও। এই পালক পরা মানুষগুলোর কেউ কেউ হয়তো কল্পনা চাকমা, চলেশ রিসিল কিংবা আলফ্রেড সরেন। এই পালক পরা মানুষগুলোর কেউ কেউ সাম্যের গান গায়, কেউ ‘মাদল’ বাজায় যন্ত্রণা ভুলে। আমার ভেতরকার যন্ত্রণা হয়তোবা কোনোদিন ঘুচবে না। ‘মানুষ’ হতে না পারার যন্ত্রণা।

এথনোসেন্ট্রিক মাইক্রোবাস ছুটে চলে অসম্ভবের পথে। দূর থেকে অস্ফুট স্বরে ভেসে আসে—

“বন যে আমার মাগো আমি তারই ছেলে

অবাধ চলন বলন আমার তারই কোলে

বন যতদূর ঠিক তত দূর আমার বাড়ি

এই মাটিতে পোতা আছে আমার নাড়ি

সেই নাড়ি ধরে কারা যেন টান দিয়েছে

তাই রুখতে পীরেন স্নাল জান দিয়েছে..”

Leave a reply